January 13, 2016, 1:00 am

![天皇旗]() 天皇旗

天皇旗![十六八重表菊]()

天皇旗は、天皇の行幸その他のときに天皇のしるしとして用いられる旗である。

1889年10月7日公布の海軍旗章条例(明治22年10月7日勅令第101号)にて制定(大日本帝国海軍の旗章)。但しこの意匠については古くからあり、鎌倉時代頃には皇室の紋として定着した。「十六八重表菊」が公式に皇室の紋とされたのは、1869年(明治2年)8月25日の太政官布告第802号による。

地質、錦、特別の事由のあるときはこの限りでない。地色、紅。菊章、金。横、縦の3/2。菊心、旗面の中心。菊心径、縦の2/19。菊全径、縦の2/3。

大日本帝国陸軍においては、天皇の公式の鹵簿(ろぼ)に際しては儀仗兵が天皇旗を捧持し、天皇旗の通御(つうぎょ。通行)の6歩前から6歩後まで、礼式を行なう。

海軍旗章令においては、天皇の乗御のとき、艦船においては大檣頂に、短艇においては艇首の旗竿に掲げる。天皇が短艇で艦船に臨御のときは、短艇の着艦と同時に艦船に天皇旗を掲げ、短艇の天皇旗を撤去し、艦船から短艇に乗御のときは、短艇の発艦と同時に短艇に天皇旗を掲げ、艦船の天皇旗を撤去する。陸上の海軍官衙に臨御のときは天皇旗を旗竿に掲揚する。

![皇后旗、皇太后旗、太皇太后旗]() 皇后旗、皇太后旗、太皇太后旗

皇后旗、皇太后旗、太皇太后旗

↧

January 13, 2016, 1:00 pm

![天王星の内部構造]() 天王星の内部構造

天王星の内部構造![ボイジャー2号によって撮影された天王星]()

天王星(Uranus)は、太陽系の太陽に近い方から7番目の惑星。太陽系の惑星の中で木星・土星に次ぎ、3番目に大きい。1781年3月13日、イギリスの天文学者ウィリアム・ハーシェルにより発見された。名称のUranusは、ギリシア神話における天の神ウーラノス(Ουρανός ラテン文字転写:Ouranos)のラテン語形である。最大等級+5.6等のため、地球最接近時は肉眼で見えることもある。

天王星は主にガスと多様な氷から成っている。大気には水素が約83%、ヘリウムが15%、メタンが2%含まれている。内部は重い元素に富み、岩石と氷からなる核のほか、水やメタン、アンモニアが含まれる氷からなるマントルで構成されていると推測されている。酸素、炭素、窒素が多く含まれ、ほとんどが水素とヘリウムでできている木星や土星とは対照的である。天王星と海王星は従来木星型惑星に分類されていたが、木星や土星の核から液体の金属水素の層を除いたものによく似ており、内部は比較的均一に分布しているようである。こうした違いから、木星型とは異なる天王星型惑星として分類された。

天王星が青緑色に見えるのは上層大気に含まれるメタンによって赤色光が吸収されるためである。厳密には、色は、公転に伴って変化する。そのため、「天王星には季節がある」との推測がされている。

天王星の特徴の一つとして自転軸が挙げられる。黄道面に対しほぼ横倒しに倒れている。天王星の自転軸がなぜこれほど傾いているのかは分かっていない。古典的な推察として、天王星がまだ完成されていない時期に大きな原始天体が衝突したという説があるほか、天王星にはかつて巨大衛星が存在しており、その影響で次第に自転軸が傾斜していったという仮説も唱えられている。天王星が現在のように自転軸が公転面に対して横倒しになるには、地球サイズの天体が1回ではなく、2回衝突する必要があることがシミュレーション研究により判明したとの報告もある。

自転軸の傾きのため極周囲の方が赤道周囲よりも太陽からの熱を受けているが、奇妙な事に赤道周囲の方が極地よりも温度が高い。この理由もまだ解明されていない。公転周期が84.25301年なので、極点では約42年間、昼または夜が続く。

![天王星のオーロラ嵐]()

天王星の大気は、他のガス惑星と比べると雲が見られず、のっぺりとした外観を持つ。これは傾いた自転の影響で、昼夜での気温変化がほとんどない。2007年に天王星は春分を迎え、赤道方向に太陽光が当たるようになると、通常の惑星と同じような昼夜の繰り返しが起こるようになったため、気温変化が起こるようになった。実際、2011年に北半球で「かなとこ雲」に相当する白い雲が観測された。これは、メタンの氷で出来た雲と考えられている。

ボイジャー2号によって天王星に磁場の存在が確認された。その強さは、地球とほぼ同じである。天王星の磁場の中心は惑星の中心から大幅にずれており、60゜自転軸から傾いている。そのため、地球の磁場よりずっと大きく変動するとされる。

2011年11月にハッブル宇宙望遠鏡が天王星のオーロラ嵐を2度にわたって観測した。このオーロラは地球と異なり星のほんの一部に白く点のように現れる。

![ボイジャー2号によって観測された天王星の磁場]() ボイジャー2号によって観測された天王星の磁場

ボイジャー2号によって観測された天王星の磁場

↧

↧

January 14, 2016, 1:00 am

![天王星の環と衛星]() 天王星の環と衛星

天王星の環と衛星![天王星の衛星]()

天王星には2013年の時点で27個の衛星が発見され、すべてが命名されている。衛星の名前はウィリアム・シェイクスピアかアレキサンダー・ポープの作品中の登場人物名がつけられている。ボイジャー2号が接近するより前に発見されたアリエル、ウンブリエル、チタニア、オベロン、ミランダを天王星の5大衛星と呼ぶ事がある。

衛星の他に、直径10m以下の暗い物質で構成された薄い環もある。天王星の環に関して最初に言及したのは惑星本体の発見者でもあるウィリアム・ハーシェルであった。ハーシェルは1789年2月22日に「赤みがかった」環(ε環と推測される)を観測し、1797年に正式に発表した。だが、この説は受け入れられず、その後約200年にわたり環は観測されなかった。1977年3月10日にカイパー空中天文台から恒星の掩蔽を観測する事によって天王星の環は発見された。その環は暗く、とてもハーシェルの時代の望遠鏡で見えるものではないと思われたが、後にカッシーニによる観測で土星の環が拡散しつつあるという事が分かったため、ハーシェルは天王星の環を実際に観測していたが、その後2世紀の間に環が暗くなってしまったのではないかという仮説が立てられている。

天王星の写真に写る輪は一般に鮮やかな色をしているが、これらは殆どが赤外線域で撮影された輪を可視光域の写真と合成したり、あるいは写真そのものが赤外線域で撮影されたものである。可視光では前述の通り非常に暗い為に、輪が明瞭に撮影される事はまず無い。

2007年には、天王星の環が地球から見て真横を向く位置になった。天王星では公転周期の半分にあたる42年に一度の出来事である。衛星の影が惑星と重なるのは木星や土星ではよく見られる光景だが、この時にハッブル宇宙望遠鏡によって天王星と重なるように通過する衛星とその影の画像が撮影された。

![天王星の衛星と環の関係]() 天王星の環の概略。実線は環、破線は衛星を表す。

天王星の環の概略。実線は環、破線は衛星を表す。

↧

January 14, 2016, 1:00 pm

Voyager Encounters Uranus 1986 NASA Voyager 2 Post-Flyby Briefing, Miranda Closeups![ヴェローナ断崖]()

ミランダ(Uranus V Miranda)は、天王星の第5衛星。天王星の5大衛星(ミランダ、アリエル、ウンブリエル、チタニア、オベロン)のうち、最も内側を回る最小の衛星である。ミランダという名前は、ウィリアム・シェイクスピアの戯曲「テンペスト」に登場するプロスペローの娘にちなんで付けられた。

ミランダは、表面が氷に覆われている。ミランダの内部はメチル基を含む有機化合物や珪酸塩岩によって構成されており、密度は低い。ミランダの表面には、深さ20km以上に及ぶ巨大な渓谷が縦横無尽に走っており、つぎはぎのように見える地域では過去に破壊的な地殻変動があったことを示す。過去に何度もバラバラになって、再び寄せ集まったとされる。このような地殻変動の原因は、天王星の潮汐力による作用が大きいと考えられているが、巨大な質量を持つ天体の接近によって破壊された痕跡も見つかっている。右写真は、太陽系で最も落差の大きいヴェローナ断崖。落差は、約5km-10km。

![ミランダ]() ミランダ

ミランダ

↧

January 15, 2016, 1:00 am

![アリエル]() ボイジャー2号が130000kmの位置から撮影したアリエル

ボイジャー2号が130000kmの位置から撮影したアリエル![HSTが撮影した天王星とアリエル]()

アリエル (Uranus I Ariel) は、天王星の第1衛星で、天王星の5大衛星の1つである。5大衛星の中では4番目に大きい。1851年にウィリアム・ラッセルによって発見された。大まかな組成は50%は氷、30%は珪酸塩鉱物、20%は固体メタンから成っている。天王星の衛星としては最も高いアルベドを持つ。

アリエルの表面は比較的新しく、クレーターと、深さが10km以上で 長さが何百kmにも及ぶつながり合った谷が見られ、途中に見えるいくつかの尾根は氷が噴き出したものだと考えられている。この地形はチタニアに似ているが、ずっと大きくより広い範囲に広がっている。半分くらい埋まったように見えるクレーターもあり、地表を平らにしようとする何らかの活動があったとされている。

アリエルはかつてはチタニアと4:1の軌道共鳴の関係にあり、離心率が今より大きかったと考えられている。そのため、この時期に天王星からの強い潮汐力を受けて地殻変動が活発になり、上記の地形が形成された可能性がある。このように表面が更新された証拠を見せていることは、多くの科学者にとって予想しないことであった。

![アリエルのカラー画像]() ボイジャー2号が撮影したアリエルのカラー画像

ボイジャー2号が撮影したアリエルのカラー画像

↧

↧

January 15, 2016, 1:00 pm

![ウンブリエル]() ウンブリエル

ウンブリエル![ウンブリエルの大きさ比較]()

ウンブリエル (Uranus II Umbriel) は、天王星の第2衛星で、天王星の5大衛星の1つである。内側から13番目に回っており、3番目に大きい。写真はボイジャー2号の撮影した、南半球のものだけである。

表面は天王星の大型衛星の中で最も暗い。同じような大きさのアリエルの約半分のアルベドである。因みに、アリエルとウンブリエルのどちらが大きいのかは、はっきりしていない。構成物質の大部分は水の氷、その他に珪酸質の岩、メタンの氷である。

ウンブリエルの目立つ特徴は、赤道付近にある明るい環状の構造物である。Wundaと名付けられている。クレーターの類のようであるが、形があまりに精密なため、結局のところ謎とされている。

41億年前から38億年前、表面に大量のクレーターを形成した。この時アリエルとチタニアも多くのクレーターを作ったが、ウンブリエルが最も多くクレーターを作ったとされる。クレーターは、形成以来ほとんど変化していないと推測されている。

![ウンブリエルの偽カラーマップ]() ウンブリエルの偽カラーマップ

ウンブリエルの偽カラーマップ

↧

January 16, 2016, 1:00 am

![Titania]() ボイジャー2号が撮影したチタニア

ボイジャー2号が撮影したチタニア![チタニア]()

チタニア(Uranus III Titania)は、天王星の第3衛星で、天王星の5大衛星の1つである。天王星の衛星の中で最も大きい。1787年1月11日にウィリアム・ハーシェルによって発見された。

チタニアは、約50%が氷、30%が珪酸塩岩、20%がメチル基を持つ有機化合物によって構成されている。表面には巨大なメッシーナ渓谷が走る。その規模は地球のグランド・キャニオンより大きく、火星のマリネリス峡谷や土星の衛星テティスのイサカ・カズマ(イサカ峡谷)と同規模。白く磨かれた表面を持つ点では、アリエルとの類似性が認められる。

2001年9月8日に掩蔽が観測された際、チタニアにはほとんど大気がないか、あったとしてもトリトンや冥王星よりも希薄だということが判明した。チタニアの表面にある谷や溝は、シェイクスピア作品に登場するイタリアの地名、ルペス(断崖)は同じくフランスの地名、クレーターはシェイクスピア作品の登場人物から名付けられている。

![チタニアのメッシーナ渓谷]() チタニアのメッシーナ渓谷

チタニアのメッシーナ渓谷

↧

January 16, 2016, 1:00 pm

Uranus Moon - Oberon ![ボイジャー2号が撮影したオベロン。中央の黒点は衛星中最大のハムレットクレーター。]()

オベロン(Uranus IV Oberon)は、天王星の第4衛星で、天王星の5大衛星の1つである。天王星の衛星の中ではチタニアに次いで大きい。オベロンは1787年1月11日にウィリアム・ハーシェルによって発見された。

オベロンは天王星の5大衛星の中で最も外側にあり、同じ天王星の衛星であるウンブリエルと似通っている。組成は固体の水と岩石がそれぞれ約半分ずつを占め、内部は氷のマントルと岩石の核に分離していると考えられている。マントルと核の境界には液体の水の層が存在する可能性がある。

地表はやや赤みを帯び、最大直径206kmのクレーターに覆われている。各地に見られる峡谷状の地形は、衛星形成後の早い段階に内部が膨張した名残と考えられている。オベロンは、原始天王星を取り囲む降着円盤の中で生まれたと推定されている。

2010年現在、オベロンに接近観測を行ったのは探査機ボイジャー2号のみである。ボイジャー2号は天王星系をフライバイする間に数枚のオベロンの写真を撮影し、地表面積の40%を明らかにした。クレーターにはハムレット(206kmと衛星中最大)、オセロ、リアなどのシェークスピア作品の男性の登場人物の名が付けられている。

![オベロンの偽カラーマップ]() オベロンの偽カラーマップ

オベロンの偽カラーマップ

↧

January 17, 2016, 1:00 am

![ボイジャー2号が撮影したパック]()

パック (Puck) は、天王星の衛星である。ボイジャー2号の天王星接近の際に発見された。大きさや軌道以外の情報は、未知である。

パックの形状はほぼ球形であり、約162キロの直径がある。クレーターの表面は、氷で覆われている。

パックという名前は、ウィリアム・シェイクスピアの戯曲「夏の夜の夢」に登場するいたずら好きの妖精にちなんで付けられた。パックが妖精であることから、クレーターには妖精にちなんだ命名がされた。

↧

↧

January 17, 2016, 1:00 pm

ボイジャーによる惑星探査 木星・土星・天王星・海王星等 Voyager![海王星]()

海王星は、太陽系の太陽に近い方から8番目の惑星である。太陽系惑星の中では最も太陽から遠い位置を公転している。名称のNeptuneは、ローマ神話における海神ネプトゥーヌスにちなむ。

海王星は巨大な氷惑星で、太陽から非常に離れているため、わずかな熱しか受けていない。表面の温度は-218℃である。しかしながら、中心部の温度は、約5,000℃である。 内部の構造は天王星と似て、氷に覆われた岩石の核を持ち、厚い大気が存在していると考えられている。

1980年代後半ボイジャー2号の接近時に表面に大暗斑と呼ばれる台風の渦巻きの様な模様が発見されたが、1994年にハッブル宇宙望遠鏡がとらえた海王星には消滅していた。この理由は謎のままである。海王星の風は、最大で時速2,000kmにも達し、太陽系の中でも最速の部類に入る。

木星や土星同様、内部に放射性元素の崩壊と考えられる熱源を有しており、太陽から受けている熱量の約2倍ほどの熱量を、自ら供給していると考えられている。海王星には磁場が存在する。天王星と同様に磁場の中心は惑星の中心から大幅にずれており、46.8゜自転軸から傾いている。

海王星の大気には、水素が84%、ヘリウムが12%含まれ、メタンも含まれている。天王星と同じく、大気に含まれるメタンの影響で美しい青色をしている。天王星に比べより青みが深い理由は、未知の化合物によるものと考えられている。

一分でわかる宇宙の謎,太陽系の海王星

↧

January 18, 2016, 1:00 am

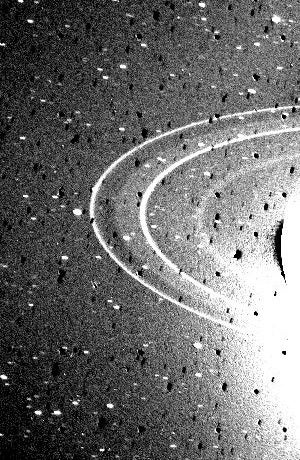

Rings of Neptune - Regulus ![大暗斑]()

大暗斑とは海王星に見られた暗い楕円形の部分である。木星の大赤斑と類似しているが、これは力学的な渦ではなく、地球のオゾンホールのような大気成分の薄い場所であったと考えられている。

大暗斑はNASAのボイジャー2号の1989年5月24日の観測で発見されたと、ボイジャー2号最接近時のテレビ特集で報道されている。その後ボイジャー2号の海王星フライバイの際に詳細に調査され、大きさは木星の斑と同程度で、南半球に位置していた。風速は最大で2400km/hであり、海王星でもっとも速い風が観測された。大暗斑はフライバイの間変形し続け、様々な写真が撮影された。大暗斑は海王星圏外から見て反時計回りに回転していたと考えられている。大暗斑の上空には、地球の巻雲に相当するメタンと氷の雲が集中していた。

ハッブル宇宙望遠鏡によって1994年に観測したところ、大暗斑は消滅し、類似の斑が北半球にあらわれていた。大暗斑がなぜこのような地点に現れるのか、またこの現象が海王星では常態なのか異様なのかは未解明のまま残されている。

海王星の大気の変化 「 ハッブル宇宙望遠鏡」

↧

January 18, 2016, 1:00 pm

Neptune, its rings and Moons - Voyager 2![海王星の環の画像]()

海王星の環は、5つの主要な環から構成されている。この環の存在は、1984年にアンドレ・ブラヒックにより予測され、1989年にボイジャー2号の観測により確認された。最も密度の濃い部分でも、土星の環の密度の薄い部分であるC環やカッシーニの間隙程度であり、海王星の環のほとんどは薄く宇宙塵に富み木星の環に似ている。

海王星は5つの環を持ち、惑星からの距離が近い順にガレ環、ルヴェリエ環、ラッセル環、アラゴ環、アダムズ環と呼ばれる。これらの明瞭な環に加え、ガレ環とルヴェリエ環の間に、非常に薄い物質のシートがあり、さらに内側にもある。環のうち3つは細く、幅は約100kmかそれ以下であるのに対して、ガレ環とラッセル環は広く、その幅は2,000kmから5,000km程度。アダムズ環は、5つの明るいアークを含む。

海王星の環は、多量のμmサイズの塵を含み、その割合は20%から70%に達する。この面で、海王星の環は、塵の割合が50%から100%になる木星の環と似ており、塵の含量が0.1%以下と少ない土星の環や天王星の環とは異なる。海王星の環を構成する粒子は暗い物質からなり、それは恐らく放射線によって生成した有機物からなる氷の混合物である。環の色は赤みがかっており、ボンドアルベドの値(0.01-0.02)は天王星の環や海王星の内惑星の値に近い。通常は透明であり、光学的深さは0.1を超えない。全体として、海王星の環は、木星の環と似ている。

海王星の環は、天王星の環と同様に、比較的若く、その年齢は太陽系の年齢よりかなり小さいと考えられている。同じく天王星の環と同様に、海王星の環は、かつての内惑星の衝突による破片でできていると考えられている。この衝突によって小衛星帯ができ、環の塵の供給源になったと考えられる。これは、ボイジャー2号が天王星のメインの環の間に観測した薄い塵の帯と似ている。

![海王星の衛星と環の概略]() 海王星の衛星と環の概略。実線は環、破線は衛星の軌道を表す。

海王星の衛星と環の概略。実線は環、破線は衛星の軌道を表す。

↧

January 19, 2016, 1:00 am

![ロッシュ限界]() ロッシュ限界

ロッシュ限界![ロッシュ限界]()

ロッシュ限界とは、惑星や衛星が破壊されずにその主星に近づける限界の距離のこと。その内側では主星の潮汐力によって惑星や衛星は破壊されてしまう。フランスの天体力学者であり地球物理学者であったエドゥアール・ロシュが、1848年に理論的に打ち出したため、この名を持つ。

自身の重力のみで形を保っている塊を考える。この塊が伴星として主星の周りを回っている場合、伴星には主星からの潮汐力が働く。潮汐力は2物体間の距離の3乗に反比例するため、主星に近づけば潮汐力は大きくなり、ある限界点において伴星は破壊される。

ロッシュ限界の内側では小天体は成長せず、入ってきた天体は破壊される。

シューメーカー・レヴィ第9彗星は木星のロッシュ限界内に入り込み分裂したことで有名になった。

Roche limit visualisation

↧

↧

January 19, 2016, 1:00 pm

Neptune Moon - Naiad ![ボイジャーの撮影したナイアド]()

ナイアドは、海王星の衛星。歪な形で、おそらく成立後に地質は変化していない。他の衛星と同じく、海王星のトリトン捕獲時の摂動によって砕かれた海王星固有の衛星の破片が、再度融合してできたものと考えられている。

海王星の大気圏の23,500km上空という、海王星系の中で最も内側の軌道を回っている。もちろん、静止軌道半径のはるか下に位置している。この軌道は潮汐力によって徐々に衰えており、海王星の大気に消えるかロッシュ限界を超えて潮汐力により砕かれ、海王星の環になると考えられる。ナイアドの軌道は海王星の流体のロッシュ限界の中にあり、比重も十分小さいことから、既に現実のロッシュ限界にかなり近づいていると予想されている。

ナイアドは1989年9月末に発見され、ボイジャー2号探査機によって画像が撮影された。これがボイジャー2号の海王星接近飛行での最後の衛星発見となった。名前の由来はギリシャ神話の妖精の種族ナイアドから来ている。

![ナイアドの想像図]() ナイアドの想像図

ナイアドの想像図

↧

January 20, 2016, 1:00 am

NASA 海王星に14番目の衛星を発見 ![2009年に撮影された海王星の画像中に写っている S/2004 N 1 。中央の海王星は合成]()

S/2004 N1 は、2013年7月1日に発見された、累計で14個目の海王星の衛星。海王星に衛星が発見されるのは2003年のネソ以来。S/2004 N1 は、ハッブル宇宙望遠鏡によって2004年から2009年に撮影された150枚の写真を分析し、微小な点が公転している事から衛星である事が分かった。このため、仮符号の年数は2004となっている。明るさは26.5等級と、肉眼で見える恒星の明るさの下限の1億分の1以下である極めて暗い天体である。あまりにも暗い天体のため、1989年に接近観測を行ったボイジャー2号による撮影では発見されなかった。

S/2004 N1 はその明るさから、直径は最大でも19km、もしくは16kmから20kmであると推定される微小な衛星である。これは知られている全ての海王星の衛星の中で最も小さい。トリトンより内側の軌道を公転する小さな衛星は、海王星の誕生と共に形成されたものではなく、トリトンが海王星に捕獲された前後に発生した天体衝突により生じた破片が元になっているのではないかと推定されており、S/2004 N 1 もそのうちの1つであると考えられる。

![S/2004 N 1 を含む海王星の衛星の軌道]() S/2004 N 1 を含む海王星の衛星の軌道

S/2004 N 1 を含む海王星の衛星の軌道

↧

January 20, 2016, 1:00 pm

![ラリッサの想像図]() ラリッサの想像図

ラリッサの想像図![ボイジャー2号が撮影したラリッサ]()

ラリッサは、海王星の既知の衛星の中で、内側から5番目の軌道を回る衛星である。歪な形をしており、クレーターで覆われている。地質変化の兆候は見られない。

軌道が不安定であり、海王星の同期軌道半径を下回っているため、ラリッサは潮汐力により徐々に崩壊しつつある。いつの日か砕け散り、海王星の輪になるか海王星の大気の中に消え行くと予想されている。ラリッサの名は、ギリシア神話において海神ポセイドンの妻とされた女神ラリッサに由来する。

Neptune Moon - Larissa

↧

January 21, 2016, 1:00 am

Proteus, Moon of Neptune ![ボイジャー2号が撮影したプロテウス]()

プロテウスは、海王星の2番目に大きな衛星である。ギリシア神話で姿を自由に変えられる海神のプロテウスにちなんで名付けられた。プロテウスは、探査機ボイジャー2号が1989年に海王星フライバイを行った際に撮影した写真から発見され、S/1989 N 1という仮符号が与えられた。

プロテウスは直径が400kmを越え、トリトンを除くどの海王星の衛星よりも大きい。しかし、あまりに海王星に近く、反射する日光に隠れていたため、地球から望遠鏡で発見されることはなかった。プロテウスは煤煙と同じぐらい暗く、太陽から受けた光を10%しか反射しない。これは太陽からの光を6%しか反射しない土星の衛星のフェーベと並んで、太陽系の中でも最も暗い天体の1つである。プロテウスには非常に多くのクレーターがあるが、地質的変化が加わった形跡はない。

プロテウスは、大きさの割に形が歪なことが特徴の一つである。例えば土星の衛星のミマスはプロテウスより質量が小さいにもかかわらず遥かに球形に近い形をしている。これは低温のためプロテウスを構成する氷が強固になり、重力に逆らって不規則な形状を保ちやすくなっているためだと言われる。プロテウスの直径は、自分の重力で球形になることがない天体としては最大級のものだと考えられている。

Neptune Moon - Proteus

↧

↧

January 21, 2016, 1:00 pm

【惑星の旅】 海王星 人類が到達した最も遠い惑星&謎の衛星トリトン![トリトン]()

トリトンは、海王星の第1衛星かつ海王星最大の衛星。太陽系全体でも7番目の大きさである。海王星の発見からわずか17日後にウィリアム・ラッセルによって発見された。名前の由来はギリシャ神話、ポセイドン(海王星)の息子トリートーンから。

トリトンは-235度の極寒の世界で、冥王星より約10度低く、セドナ等を除く太陽系の主要な天体ではもっとも温度が低い。これは反射能の高さによるものと考えられる。大気は微量のメタンを含んだ窒素であるが、気圧は僅か0.01ミリバールにすぎない。表面の大半は窒素とメタンの氷に覆われ、特に南極冠付近はピンク色の霜で覆われている。また、クレーターはほとんどなく、山脈と峡谷が複雑な模様を描いているため表面は比較的若く地球のように更新され続けていると考えられる。星の構成物質は水が1/4で残りが窒素化合物、メタン、そして岩石からなるコアでできている。海王星との潮汐力の作用によるものか火山が存在しており、液体窒素と液体メタンの溶岩を噴出している。火山と言っても、噴出している物体が0度を遥かに下回るものの為、氷火山と呼ばれている。実際にボイジャー2号によって上空8km、風下140kmの噴煙が撮影されている。噴火のエネルギー源は潮汐力以外に、季節による太陽エネルギーの変化が原動力との説がある。氷火山で最大のものは、噴出物の巨大な黒い模様から「ナマズ火山」と名づけられている。

その後のハッブル宇宙望遠鏡の観測によって最近温暖化(+2度)していること、気圧が倍増していることが確認された。

VOYAGER 2 AT TRITON

↧

January 22, 2016, 1:00 am

![トリトンの軌道]() トリトンの軌道

トリトンの軌道![トリトン南極付近の表面]()

太陽系にある直径2000km以上の衛星では唯一の逆行回転公転軌道を持つ衛星で、トリトン以外にも逆行軌道を持つ衛星は発見されているが、トリトンはその中で飛びぬけて大きい。この逆向き軌道のために海王星との潮汐力の作用でトリトンの公転にブレーキがかかり、軌道が低くなって、最終的には海王星に墜落するとみられる。今から1.6 - 3.6億年後には海王星のロッシュ限界まで軌道が下がりトリトンは引き裂かれる運命にある。破片は海王星の大気に突入するか、輪になる可能性もある。

同じ海王星の衛星ネレイドとともに奇妙な軌道を持つ。このような軌道で衛星が形成されることは考えにくいことから、もともとの海王星の衛星ではなく冥王星のようなエッジワース・カイパーベルト天体が海王星の重力に捉えられたものだと考えられているが、離心率0.000 016というほぼ完全な円軌道での公転は捕獲された衛星としては異常であり、謎を残している。なお直径は冥王星より一回り大きい。

トリトンの自転軸は海王星の自転軸より157度傾いている。その結果、太陽に対する天王星のように、極地域と赤道地域が交互に太陽に面している。このため、トリトンには激しい季節変化がおきていると考えられている。

NASA | Experience Triton

↧

January 22, 2016, 1:00 pm

Nereid and some of the other moons of Neptune ![ネレイド]()

ネレイドは、海王星の第2衛星。ジェラルド・カイパーによって発見された。名前はギリシア神話の海の精ネレイデスに由来する。海王星の衛星の中ではトリトン、プロテウスに続いて3番目に大きい。

軌道が既知である太陽系内の衛星で最も軌道離心率が高く(非衛星ではセドナ (e=0.86) の例がある)、非常に細長い楕円軌道をもつ。この特徴的な軌道のため、小惑星もしくはエッジワース=カイパー・ベルト天体が海王星の重力に捉えられたものと考えられている。また、公転周期はほぼ1年である。

自転周期は0.48日と計測されているが、この周期は観測するごとに、誤差の範囲を超えて違う値を示す。これは、ネレイドが歳差運動で自転周期が変化しているか、あるいは不規則回転をしている可能性を示している。不規則回転している天体の例では、土星の衛星ヒペリオンがある。

1989年にボイジャー2号が海王星に接近した際に撮影されたが、距離があまりに離れていたために詳細な映像は得られなかった。ネレイドの色は、可視光では灰色である。 より外側を公転する衛星ハリメデは色が似ており、ネレイドの破片ではないかとも考えられている。

![ネレイドの想像図]() ネレイドの想像図

ネレイドの想像図

↧

天皇旗は、天皇の行幸その他のときに天皇のしるしとして用いられる旗である。

天皇旗は、天皇の行幸その他のときに天皇のしるしとして用いられる旗である。