↧

三重連の峠

↧

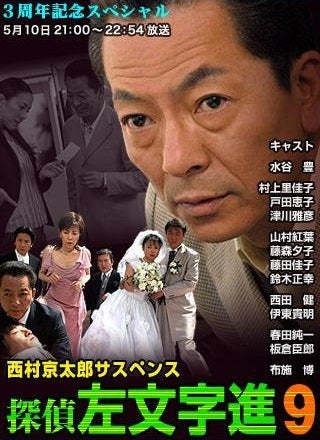

探偵 左文字進9

TBSチャンネル2で、12/6(日)午前9:00~午前10:40に探偵 左文字進9が放送されます。元々は2004年5月10日にTBS系列で放送されたドラマです。TBSチャンネル2を見られない方は、探偵左文字進9 ~16年目の訪問者~から▶マークをクリックすると動画が見られます。

TBSチャンネル2で、12/6(日)午前9:00~午前10:40に探偵 左文字進9が放送されます。元々は2004年5月10日にTBS系列で放送されたドラマです。TBSチャンネル2を見られない方は、探偵左文字進9 ~16年目の訪問者~から▶マークをクリックすると動画が見られます。この番組の核心部分に下の写真がキーワードとなって出てきますが、この写真を撮影したのが私です。アメブロのプロフィール写真と全く同じ写真ですが、若干加工されて劇中に出ますと制作元のテレパックさんから言われました。

黒い太陽のコロナを撮影してもレンズの絞りバネであるハレーションは出てこないのですが、そこを加工してまで出したことにこの番組の制作意図があります。実際に皆既日食を撮影して出るハレーションは、ダイヤモンドリングの瞬間だけです。写真使用料の謝礼が放送から三ヶ月経っても振り込まれないので色々と抗議したら、劇中に使われたパンフレットや写真集をもらい損ねました。・・・捨てられているのなら、もらいたかったです(>_<)

↧

↧

劇中に使われた写真

↧

はやぶさ2打ち上げ

↧

はやぶさ2 地球に最接近

昨年12月に打ち上げられたJAXAの探査機「はやぶさ2」が3日午後7時すぎ、地球に最接近した。ハワイ上空の高度約3100キロを通過しながら速度を上げ、方向を変えて目的地の小惑星「りゅうぐう」に向けた新たな軌道に入った。

昨年12月に打ち上げられたJAXAの探査機「はやぶさ2」が3日午後7時すぎ、地球に最接近した。ハワイ上空の高度約3100キロを通過しながら速度を上げ、方向を変えて目的地の小惑星「りゅうぐう」に向けた新たな軌道に入った。宇宙航空研究開発機構(JAXA)によると、通過後のデータで、はやぶさ2の機能が正常なことが確かめられた。2018年夏に小惑星に到着して岩石試料を採取し、20年末に地球に戻ってきて試料が入ったカプセルが届く計画。6年間に及ぶ旅は次のステップに移った。

地上からはやぶさ2の旅立ちを見送る動きも。全国数十カ所の天文台や科学館が、地球に接近した時の姿を望遠鏡で撮影することに挑戦した。岡山県内では、美星天文台(井原市美星町大倉)の口径101センチ反射望遠鏡で観測。雲の影響は少なく、午後6時10分ごろには北西の空を北極星方向に移動するはやぶさ2の姿を捉えた。綾仁一哉台長は「計算された時間、位置を正確に通っており、技術に感心した。目的地に無事到着してほしい」と話した。倉敷科学センター(倉敷市福田町古新田)も美作市・大芦高原で撮影に成功した。

はやぶさ2は打ち上げ以来、地球と並走するように太陽の周りを回ってきた。3日に地球の重力に引かれながら近づき、小惑星と出合う方向に大きく進路を変えて通過。天体の重力を利用して方向転換し、燃料を温存しながら惑星間を飛行する「スイングバイ」と呼ばれる航法で、速度は秒速30・3キロから同31・9キロに上昇したとみられる。

↧

↧

はやぶさ2 ミッション

先代はやぶさが航行途中にトラブルに見舞われたため、安定航行を目的としてさまざまな変更がおこなわれる。「はやぶさ」のようなパラボラアンテナに代わり、「あかつき」と同様のアレイアンテナを使用し、破損があった化学燃料スラスタ配管の再検討や制御装置であるリアクションホイールの信頼性向上などの改良が行われる。イオンエンジンはμ10の推力を8.5mNから10mNへと向上した改良型を使用する。

先代はやぶさが航行途中にトラブルに見舞われたため、安定航行を目的としてさまざまな変更がおこなわれる。「はやぶさ」のようなパラボラアンテナに代わり、「あかつき」と同様のアレイアンテナを使用し、破損があった化学燃料スラスタ配管の再検討や制御装置であるリアクションホイールの信頼性向上などの改良が行われる。イオンエンジンはμ10の推力を8.5mNから10mNへと向上した改良型を使用する。また、試料を取るための方法も大幅に改良される。まず新機能として、直径約20cm、重さ約10kgの円筒形の衝突体を利用する。衝突体は爆薬を内蔵しており、探査機本体から切り離され、本体が小惑星の陰に隠れた後に起爆、爆圧によって変形した金属塊を目標天体に突入させ、クレーターを作る。これによって小惑星表面だけでなく、小惑星内部の砂礫の採取が可能になる。このクレーターで試料を採取する。JAXAとしてこのような構造を持つ探査機は初めて。このインパクター(衝突装置、SCI:Small Carry-on Impactor)は、全体の質量が18kg、爆薬の質量は4.7kgある。銅板の質量は2.5kgだが、発射時に一部がちぎれて弾丸としては約2kgになる。インパクターの衝突時には本体は小惑星の裏側へ退避するため、衝突の様子を撮影するためにDCAM3と名付けた分離カメラを装備している。

↧

はやぶさ2 探査計画

リュウグウ (162173 Ryugu) は、アポロ群に分類される地球近傍小惑星の一つ。宇宙航空研究開発機構 (JAXA) が実施する小惑星探査プロジェクトはやぶさ2の目標天体である。

リュウグウ (162173 Ryugu) は、アポロ群に分類される地球近傍小惑星の一つ。宇宙航空研究開発機構 (JAXA) が実施する小惑星探査プロジェクトはやぶさ2の目標天体である。2015年10月5日、小惑星センターのリストに「Ryugu」の名称が記載されたことがJAXAから公表された。

JAXAは、「Ryugu」の選定について以下の理由を挙げている。

1.「浦島太郎」の物語で、浦島太郎が玉手箱を持ち帰るということが、「はやぶさ2」が小惑星のサンプルが入ったカプセルを持ち帰ることと重なること。

2.小惑星1999 JU3は水を含む岩石があると期待されており、水を想起させる名称案であること。

3.既存の小惑星の名称に類似するものが無く、神話由来の名称案の中で多くの提案があった名称であること。

4.「Ryugu」は「神話由来の名称が望ましい」とする国際天文学連合の定めたルールに合致し、また、第三者商標権等の観点でも大きな懸念はないと判断したため。

リュウグウ (162173 Ryugu) は、炭素の含有量の多い炭素質コンドライトからなるC型小惑星である。観測結果から含水シリケイトの存在も示唆されている。

S型小惑星のイトカワよりも太陽系形成初期の有機物や含水鉱物をより多く含んでいると考えられること、地球から比較的近い軌道要素を持つことなどから、「はやぶさ2」の目標天体として選ばれた。

地球近傍天体 (NEO) の中でも、特に地球に衝突する可能性が大きく、かつ衝突時に地球に与える影響が大きい 潜在的に危険な小惑星 に分類されている。

↧

小惑星

小惑星は、太陽系小天体のうち、星像に拡散成分がないものの総称。拡散成分(コマやそこから流出した尾)があるものは彗星と呼ばれる。

小惑星は、太陽系小天体のうち、星像に拡散成分がないものの総称。拡散成分(コマやそこから流出した尾)があるものは彗星と呼ばれる。その多くは火星と木星の間の軌道を公転しているが、地球付近を通過する可能性もある。21世紀初頭まで最大の小惑星であったケレスでも地球の月よりはるかに小さい。惑星や衛星のような球形をしているのはケレスなどごく一部の大型の小惑星のみで、大半は丸みを帯びた不定形である。

ほとんどの小惑星は、木星軌道と火星軌道の間に存在し、太陽からの距離が約2 - 4天文単位の範囲に集まっている。この領域を小惑星帯 (asteroid belt) と呼ぶ。現在では太陽系外縁部のエッジワース・カイパーベルトと区別するためにメインベルト (main belt) とも呼ばれる。小惑星は木星の摂動によって、いくつかの群をなして運動する。

↧

地球近傍小惑星

地球近傍小惑星とは、地球に接近する軌道を持つ天体(地球近傍天体、NEO (Near Earth Object))のうち小惑星のみを指す。英語でNEAs (Near Earth Asteroid) と呼ばれることもある。NASAによると地球に接近するために監視が必要とされるものは約8500個とされる。軌道計算では、これらの小惑星が今後少なくとも100年間は地球に衝突する恐れはないとしている。

地球に接近する小惑星はその軌道要素からアポロ群、アモール群、アテン群の3つに大別される。そのため、地球近傍小惑星はアポロ・アモール・アテン型小惑星、AAA天体と呼ばれることもある。これらは地球や水星、金星、火星などを通過するときに摂動を受けるので軌道が変わりやすく、長期の追跡調査が必要である。実際に発見後、数十年間に渡って行方不明となっていた小惑星が存在する。

アポロ群とアテン群に分類される小惑星は公転軌道が地球の公転軌道と交叉しており、地球横断小惑星とも呼称される。その中でも特に衝突の可能性が高く、なおかつ衝突時に地球に与える影響が大きいと考えられる小惑星は潜在的に危険な小惑星(Potentially Hazardous Asteroid・PHA)と呼ばれている。

↧

↧

金星

金星は、太陽系で太陽に近い方から2番目の惑星。地球に最も近い公転軌道を持つ。地球型惑星であり、太陽系内で大きさと平均密度が最も地球に似た惑星であるため、「地球の姉妹惑星」と表現される。太陽系の惑星の中で、最も真円に近い公転軌道を持つ。地球から見ると金星は明け方と夕方にのみ観測でき、太陽、月についで明るく見える星であることから、明け方に見えるのが「明けの明星」、夕方に見えるのが「宵の明星」という。

金星は、太陽系で太陽に近い方から2番目の惑星。地球に最も近い公転軌道を持つ。地球型惑星であり、太陽系内で大きさと平均密度が最も地球に似た惑星であるため、「地球の姉妹惑星」と表現される。太陽系の惑星の中で、最も真円に近い公転軌道を持つ。地球から見ると金星は明け方と夕方にのみ観測でき、太陽、月についで明るく見える星であることから、明け方に見えるのが「明けの明星」、夕方に見えるのが「宵の明星」という。金星の赤道傾斜角は177度。金星は自転軸が完全に倒立しているため、他の惑星と逆方向に自転している。地球など金星以外の惑星では太陽が東から昇り西に沈むが、金星では西から昇って東に沈む。金星の自転がなぜ逆回転をしているのかはわかっていないが、おそらく大きな星との衝突の結果と考えられている。逆算すると金星の赤道傾斜角は3度ぐらいしか傾いておらず、自転軸が倒立しているとは言え、軌道面に対してほぼ垂直になっていることになる。このため地球などに見られるような、気象現象の季節変化はほとんどないと推測されている。

金星の自転速度は極めて遅く、地球の自転周期が1日であるのに対し、金星の自転周期は地球時間で243日かけて一回転していることになる。

↧

灼熱の金星

金星には二酸化炭素を主成分とし、わずかに窒素を含む大気が存在する。大気圧は非常に高く地表で約90気圧ある(地球での水深900mに相当)。金星の厚い雲は太陽光の80%を宇宙空間へと反射するため、地表に届く日光そのものは地球よりも少なく、そのままであれば金星の地表温度は氷点下になる。それがそうならないのは、膨大な量の二酸化炭素によって大気中で温室効果が生じるためである。金星の地表温度は平均で464℃、上限では 500℃に達する。温室効果のため、金星の地表は太陽により近い水星の表面温度(平均169℃)よりも高くなっている。金星は水星と比べ太陽からの距離が倍、太陽光の照射は75%である。金星の自転は非常にゆっくりなもの(自転と公転の回転の向きが逆なので金星の1日はおよそ地球の117日)であるが、熱による対流と大気の慣性運動のため、昼でも夜でも地表の温度にそれほどの差はない。大気の上層部の風が4日で金星を一周していることが、金星全体へ熱を分散するのをさらに助けている。

金星には二酸化炭素を主成分とし、わずかに窒素を含む大気が存在する。大気圧は非常に高く地表で約90気圧ある(地球での水深900mに相当)。金星の厚い雲は太陽光の80%を宇宙空間へと反射するため、地表に届く日光そのものは地球よりも少なく、そのままであれば金星の地表温度は氷点下になる。それがそうならないのは、膨大な量の二酸化炭素によって大気中で温室効果が生じるためである。金星の地表温度は平均で464℃、上限では 500℃に達する。温室効果のため、金星の地表は太陽により近い水星の表面温度(平均169℃)よりも高くなっている。金星は水星と比べ太陽からの距離が倍、太陽光の照射は75%である。金星の自転は非常にゆっくりなもの(自転と公転の回転の向きが逆なので金星の1日はおよそ地球の117日)であるが、熱による対流と大気の慣性運動のため、昼でも夜でも地表の温度にそれほどの差はない。大気の上層部の風が4日で金星を一周していることが、金星全体へ熱を分散するのをさらに助けている。雲の最上部では時速350kmもの速度で風が吹いているが、地表では時速数kmの風が吹く。しかし金星の大気圧が非常に高いため、地表の構造物に対して強力に風化作用が働く。さらに二酸化硫黄の雲から降る硫酸の雨が金星全体を覆っているが、この雨が地表に届くことはない。その雲の頂上部分の温度は-45℃であるが、地表の平均温度は464℃であり、分かっている限りでは地表温度が400℃を下回っていることはない。

↧

あかつき打上げ

あかつき(第24号科学衛星: 計画名「PLANET-C」又は「VCO(Venus Climate Orbiter、金星気候衛星)」)は、宇宙航空研究開発機構(以下JAXA)宇宙科学研究所(以下ISAS)の金星探査機。観測波長の異なる複数のカメラを搭載して金星の大気を立体的に観測する。2010年5月21日に種子島宇宙センターから打ち上げられた。

あかつき(第24号科学衛星: 計画名「PLANET-C」又は「VCO(Venus Climate Orbiter、金星気候衛星)」)は、宇宙航空研究開発機構(以下JAXA)宇宙科学研究所(以下ISAS)の金星探査機。観測波長の異なる複数のカメラを搭載して金星の大気を立体的に観測する。2010年5月21日に種子島宇宙センターから打ち上げられた。あかつきとIKAROSを含む5機の小型副衛星を搭載したH-IIAロケット17号機は、2010年5月18日から6月3日までの間に打ち上げられることとされ、1回目の打ち上げ予定時刻は5月18日6時44分14秒(JST)だったが射場付近に規定以上の氷結層を含む雲が観測され、5分前に打ち上げ中止となった。3日後の21日6時58分22秒に延期された打ち上げは、予定通りの時刻に行われた。

2010年12月7日に金星の周回軌道に入る予定であったが、軌道投入に失敗し、金星に近い軌道で太陽を周回していた。JAXAは2015年12月7日に、金星周回軌道への再投入を行い2015年12月9日に金星周回軌道に投入されたことが確認された。

↧

高温に耐える

金星を目指して飛行している探査機「あかつき」は2010年12月7日朝、金星を回る楕円軌道に入るためにエンジンを逆噴射し、いったん地球から見て金星の向こう側に回った。しかし、再び地球から見えるようになる予定の午前9時12分を過ぎても、通信が再開されなかった。午前10時28分ごろに通信は回復し、宇宙航空研究開発機構は、軌道投入が不調だったのか、逆噴射は正常だが姿勢が乱れて通信不調だったのかなどを確認している。

金星を目指して飛行している探査機「あかつき」は2010年12月7日朝、金星を回る楕円軌道に入るためにエンジンを逆噴射し、いったん地球から見て金星の向こう側に回った。しかし、再び地球から見えるようになる予定の午前9時12分を過ぎても、通信が再開されなかった。午前10時28分ごろに通信は回復し、宇宙航空研究開発機構は、軌道投入が不調だったのか、逆噴射は正常だが姿勢が乱れて通信不調だったのかなどを確認している。宇宙機構によると、あかつきは秒速約3.6kmの速さで金星に接近。この日午前8時49分から9時1分まで12分間エンジンを逆噴射し、減速して金星を回る軌道に入る予定だった。金星と地球が遠く、電波による通信は片道3分以上かかる。このため、噴射はあらかじめ送信されていたプログラムに従って行われた。逆噴射は予定通り始まり、減速し始めたことまでは確認されていた。

あかつきは2010年5月21日に鹿児島・種子島から、H2Aロケットで打ち上げられた。日本の惑星探査は、1998年に打ち上げた火星探査機「のぞみ」が軌道投入に失敗しており、宇宙機構にとっては再挑戦だった。

あかつきは、雲の下をのぞける最新の赤外線カメラなど6台の装置をのせた「気象衛星」。4年かけて金星上空で吹いている秒速100mもの強烈な風「スーパーローテーション(超回転)」の謎を解明する予定。あかつきの開発費と打ち上げ費用は、約250億円。

↧

↧

金星軌道に入る

あかつきは結果的に金星でパワードスイングバイを行う形となり、公転周期224.7日の金星よりやや内側を203日で公転する、近日点約9000万km、遠日点約1億1000万kmの軌道に移った。太陽の周りをあかつきが約11周する間に金星は約10周して「周回遅れ」になるため、2016年12月と2017年1月に両者は再び接近する。2010年12月8日の宇宙開発委員会で、JAXAはこの時に金星周回軌道への再投入を行う可能性を追求すると報告した。

あかつきは結果的に金星でパワードスイングバイを行う形となり、公転周期224.7日の金星よりやや内側を203日で公転する、近日点約9000万km、遠日点約1億1000万kmの軌道に移った。太陽の周りをあかつきが約11周する間に金星は約10周して「周回遅れ」になるため、2016年12月と2017年1月に両者は再び接近する。2010年12月8日の宇宙開発委員会で、JAXAはこの時に金星周回軌道への再投入を行う可能性を追求すると報告した。JAXAは2015年12月7日8時51分から「あかつき」の金星周回軌道投入のため、姿勢制御用エンジン(RCS)噴射を計画通り約20分実施。所要の噴射時間が得られたことが確認され、12月9日に金星周回軌道に投入された。2015年12月9日、あかつきは3台のカメラ (LIR, UVI, IR1) を起動し、約60万kmの距離から金星を撮影した。

↧

軌道投入成功

あかつきの計画概要では、スーパーローテーションと呼ばれる惑星規模の高速風など、従来の気象学では説明ができない金星の大気現象のメカニズムの解明を主目的としている。あかつきは金星版気象衛星である。このミッションの成果は、惑星の気象現象を包括的に理解することにつながると期待される。加えて、赤外線により金星の地表面の物性や火山活動を調べ、また地球出発から金星到着までの間に惑星間の塵の分布(黄道光)を観測する。

あかつきの計画概要では、スーパーローテーションと呼ばれる惑星規模の高速風など、従来の気象学では説明ができない金星の大気現象のメカニズムの解明を主目的としている。あかつきは金星版気象衛星である。このミッションの成果は、惑星の気象現象を包括的に理解することにつながると期待される。加えて、赤外線により金星の地表面の物性や火山活動を調べ、また地球出発から金星到着までの間に惑星間の塵の分布(黄道光)を観測する。金星到着後は高度300kmから8万km、公転周期約30時間の楕円軌道に投入される。近金点前後を除く約20時間は金星のスーパーローテーションとほぼ同期しており、約2年間にわたって金星大気の挙動を継続的に観測する。

↧

金星の地形

金星表面には地球にある大陸に似て大きな平野を持つ高地が3つ存在する。イシュタル大陸はオーストラリア大陸ほどの大きさで北側に位置する。この大陸には金星最高峰であり高さ11kmのマクスウェル山[14]を含むラクシュミ高原などがある。南側の大陸はアフロディーテ大陸と呼ばれ、南アメリカ大陸ほどの大きさである。さらに南の南極地域にはラーダ大陸がある。高地の面積は金星表面の13%を占めるが、このほかに金星表面は中程度の高度を持つ平原(金星表面の60%を占める)、最も低い低地(金星表面の27%を占める)の、計3つの区分に分類されている。

金星表面には地球にある大陸に似て大きな平野を持つ高地が3つ存在する。イシュタル大陸はオーストラリア大陸ほどの大きさで北側に位置する。この大陸には金星最高峰であり高さ11kmのマクスウェル山[14]を含むラクシュミ高原などがある。南側の大陸はアフロディーテ大陸と呼ばれ、南アメリカ大陸ほどの大きさである。さらに南の南極地域にはラーダ大陸がある。高地の面積は金星表面の13%を占めるが、このほかに金星表面は中程度の高度を持つ平原(金星表面の60%を占める)、最も低い低地(金星表面の27%を占める)の、計3つの区分に分類されている。金星には上記の大地形のほかに、コロナと呼ばれる円形に盛り上がった地域や、中心から放射状に盛り上がりを見せるノバ、パンケーキ状に丸くひろがった台地や、断層や褶曲が入り組むテセラなどの特徴的な小地形が数多く存在する。このうちコロナやノバ、パンケーキ状の地形は火山活動によって形成されたと考えられている。

金星が出来たのは約46億年前だが、表面の大半は数億年前に形成されたと見られており、過去に活発な火山活動があったことを示す地形が多く存在する。ヨーロッパ宇宙機関 (ESA) の金星探査機ビーナス・エクスプレスの観測により、比較的最近(数百年から250万年前)にも火山活動が起きていたことを示す証拠が得られた。

有名な金星表面の立体画像としてマゼランが観測したデータに基づくものがある。しかしこの画像は、レーダーによって観測された地形データに着色し起伏を10倍に強調したコンピューター画像で、実際の金星の地表の様子からかけ離れたものであるので注意が必要である。実際の金星の表面は地球や火星と比較するとむしろ起伏に乏しいとされる。

↧

マアト山

マアト山は、金星で最も高い火山。金星の平均半径を基準としたときの標高は約8,000mであり、北緯0.9度、東経194.5度に位置する。古代エジプト神話の女神マアトにちなんで名づけられた。

マアト山は、金星で最も高い火山。金星の平均半径を基準としたときの標高は約8,000mであり、北緯0.9度、東経194.5度に位置する。古代エジプト神話の女神マアトにちなんで名づけられた。マアト山には巨大な山頂カルデラがあり、その大きさは短径28km、長径31kmである。カルデラ内部には少なくとも5つの崩壊クレーターがあり、そのうち大きいものは直径が10kmある。

マアト山の南西側斜面には、直径3kmから5kmの小さなクレーターがチェーン状に連なっている。その長さは40kmにわたる。これは割れ目噴火によるものではなく、崩落によるものと推測されている。金星探査機マゼランは1992年に高解像度の画像データを取得したが、これら一連のクレーター列から溶岩が流出した痕跡は確認されていない。

↧

↧

水星

水星は、太陽系にある惑星の1つで、太陽に最も近い公転軌道を周回している。岩石質の「地球型惑星」に分類され、太陽系惑星の中で大きさ、質量ともに最小である。赤道面での直径 4,879.4km は地球の38%に過ぎない。水星よりも大きな衛星は木星のガニメデと土星のタイタンがある。

水星は、太陽系にある惑星の1つで、太陽に最も近い公転軌道を周回している。岩石質の「地球型惑星」に分類され、太陽系惑星の中で大きさ、質量ともに最小である。赤道面での直径 4,879.4km は地球の38%に過ぎない。水星よりも大きな衛星は木星のガニメデと土星のタイタンがある。天球上での見かけの明るさは-0.4等から5.5等まで変化する。水星は太陽に非常に近いため、日の出前と日没直後の時間しか観察できず、時期によっては望遠鏡でも見ることが難しい。これは太陽との最大離角が28.3度に過ぎないためである。

アメリカの探査機マリナー10号(1974年 - 1975年)が初めて水星へ接近し、地表の約半分の地図が作られた。撮影された映像から、水星には多数のクレーターがあり、月と非常によく似た環境だと考えられた。依然として分からないことが多い惑星だが、2008年に探査を始めたアメリカのメッセンジャーや2016年に打ち上げ予定の日欧共同プロジェクトベピ・コロンボなどによって、探査の進展が期待される。

↧

水星の地形

水星の地形は1975年のマリナー10号による観測で得た情報から基本的な部分が明らかになった。水星の地表は月の地表と似ており、その特徴は、数十億年単位時間を経て形成される月の海のような平滑面や、全球を覆うさまざまな大きさのクレーターが数多く存在している。その中でも最も目に付くものは、惑星直径の1/4以上に相当する直径1,300kmほどのクレーター群から成るカロリス盆地である。これは、46億年前に水星が形成されて間もなく始まり38億年前まで続いた後期重爆撃期に彗星や隕石が衝撃を和らげる大気が無い水星に衝突を繰り返すことでクレーターを形成し、当時まだ活発だった火山活動によって盆地がマグマで埋まり形成されたと考えられる。

水星の地形は1975年のマリナー10号による観測で得た情報から基本的な部分が明らかになった。水星の地表は月の地表と似ており、その特徴は、数十億年単位時間を経て形成される月の海のような平滑面や、全球を覆うさまざまな大きさのクレーターが数多く存在している。その中でも最も目に付くものは、惑星直径の1/4以上に相当する直径1,300kmほどのクレーター群から成るカロリス盆地である。これは、46億年前に水星が形成されて間もなく始まり38億年前まで続いた後期重爆撃期に彗星や隕石が衝撃を和らげる大気が無い水星に衝突を繰り返すことでクレーターを形成し、当時まだ活発だった火山活動によって盆地がマグマで埋まり形成されたと考えられる。水星の表面は、異なる時代にできた二つの表面によって覆われている。若い方の表面は溶岩が流れ出して形成された軽い地表であり、古い地表よりクレーターが少ない。このような二分化された地形は月の高地-海の関係に似ているが、水星に見られる新旧の地表の違いは月の場合ほど明確ではない。

水星の地表を特徴付けるもう一つの地形は、惑星の広い範囲に散在する高さ約2km、長いものでは500kmにもなる断崖(線構造)であり、リンクルリッジと呼ばれる。これは水星の内部が冷却され、半径が1-2kmほど縮む過程で形成された「しわ」であると考えられているが、太陽の潮汐力の影響という異説も存在する。断層のパターンについて詳細に分析できるようになれば、地形の正確な起源が明らかになると考えられている。太陽の潮汐力は地球が月に与える力の約17倍と推測され、そのために水星では赤道部分が膨らむ潮汐変形が起きている。

↧

水星の素顔

水星表面の平均温度は 452K(179 ℃)であるが、温度変化は 90-100 K から 700 K に及ぶ。水星は公転と自転が共鳴しているため、近日点において特定の2箇所が南中を迎え最高温度の700Kに達する。この場所は「熱極」と呼ばれ、カロリス盆地とその正反対側が当たる。遠日点では500K程度になる。日陰部の最低温度は平均110Kほど。太陽光は地球の太陽定数の4.59-10.61倍に相当し、エネルギー総計では 3,566 W/m2 となる。

水星表面の平均温度は 452K(179 ℃)であるが、温度変化は 90-100 K から 700 K に及ぶ。水星は公転と自転が共鳴しているため、近日点において特定の2箇所が南中を迎え最高温度の700Kに達する。この場所は「熱極」と呼ばれ、カロリス盆地とその正反対側が当たる。遠日点では500K程度になる。日陰部の最低温度は平均110Kほど。太陽光は地球の太陽定数の4.59-10.61倍に相当し、エネルギー総計では 3,566 W/m2 となる。このような高温に晒されながら、水星には氷の存在が確認されている。極に近く深いクレーターの中には太陽光が当たらない永久影となる部分があり、温度が102K以下に保たれている。これは1992年、ゴールドストーン深宇宙通信施設の70m電波望遠鏡と超大型干渉電波望遠鏡群 (VLA)が、水の氷による強いレーダー反射を観測して確認された。天文学者は、水の氷が存在する可能性が最も高いと考えている。2012年6月、メッセンジャーが撮影した極地の画像により、氷が存在する可能性が裏付けられたとジョン・ボブキンス大学などの研究チームが発表した。この氷の量は10×1014-10×1015kg程度であり、レゴリスが覆うことで昇華から防がれていると考えられる。地球の南極に存在する氷は4 ×1018kg、火星の南極には10×1016kg程度の水の氷があると言われる。水星の氷の起源は不明だが、彗星の衝突もしくは水星内部からの放出で生まれたという説が有力。

クレーターの内部には日が差さないため、氷が解けない。

↧