弘前の城下一帯を城郭と見立て、濠や土塁で囲い込んだ防衛施設を惣構(ソウガマエ)と言います。弘前城の惣構は、東側から南側には土淵川、北側には土淵川の支流である二階堰こと堀川、岩木川に流れ込む田堰の両河川、西側には岩木川が城を守ります。

弘前の城下一帯を城郭と見立て、濠や土塁で囲い込んだ防衛施設を惣構(ソウガマエ)と言います。弘前城の惣構は、東側から南側には土淵川、北側には土淵川の支流である二階堰こと堀川、岩木川に流れ込む田堰の両河川、西側には岩木川が城を守ります。 弘前城の惣構が持つ特色は、1610年(慶長15年)から1615年(元和元年)、2代藩主信枚によって行われた城の守りを固めるための大規模な工事にあるといえます。城の守りを固めるために領内各所に点在した寺社を、城下へ移動し、集中させ、地形を変えてしまうほどの大規模な工事が施されました。八幡宮を鬼門の方角である北東へ、誓願寺を西方へ、長勝寺を裏鬼門の方角である西南へと、藩祖為信が拠点とした大浦城周辺の多くの寺社を、弘前城周辺に集めました。

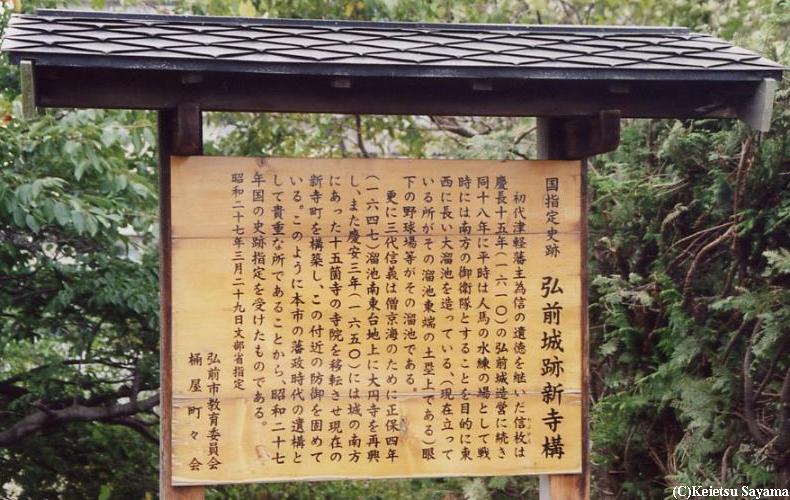

信枚の考えた都市計画の特徴は、城の周囲を寺社の配置で囲み、長勝寺構に見られるような各寺社を惣構内の防衛拠点として活用したところにあります。惣構は高岡城(後の弘前城)築城と同時期に相次いで造成され、藩政時代の都市計画を現代に伝えている貴重な遺構として国指定史跡となっています。

藩政時代の弘前市・古地図を見ると、西堀が完全に川の流れであったことが分かります。岩木川の支流を城郭の西一帯に流れるようにすると、西からの攻めにもある程度耐えられます。南からの攻めは大溜池を作り、守りを固めました。この大溜池も埋め立てられて、弘前大学医学部が所有する南塘グラウンドになりました。

ほぼ現在の形になっています。岩木川の支流は埋め立てられて、西堀となりました。NHK弘前放送局の向かいにあった時敏小学校は、移転して跡地は弘前文化センターとなっています。

私の母校でもある東奥義塾も石川地区に移転して、跡地は弘前市立観光館となりました。文化的価値の高い旧東奥義塾外人教師館は、移転せず同じ場所に残っています。