城東の旅館

弘前市民の特権

20年くらい前まで弘前公園の桜はGWに咲くのが定番だったのですが、温暖化による影響でGW前には散ってしまうようになりました。何人もGW前にお休みをとるのは難しい状態です。

20年くらい前まで弘前公園の桜はGWに咲くのが定番だったのですが、温暖化による影響でGW前には散ってしまうようになりました。何人もGW前にお休みをとるのは難しい状態です。地元の弘前市民ですと、GW前の桜も堪能することができます。これを撮るのも実に難しくて、晴れの日と朝に撮ることが条件となります。そうしないと朝日に映える桜の写真にならないのです。1968年~1986年春と1997年~2004年半ばまでは弘前市民だったので、2004年に撮影した開花前の弘前公園の桜を明日から紹介します。

桜の写真を紹介する前にふらいんぐうぃっちの漫画にも紹介されたのでごらん下さい。GW前に弘前公園の桜を見られるのは、弘前市民の特権です。

ふらいんぐうぃっちの良いところは、実際にある史跡や建物を忠実に描いているところにあります。作者の石塚千尋さんは、相当な画力がありますね。

弘前公園の桜 開花情報

弘前公園 ぼんぼり

ぼんぼりとは、蝋燭立てに長柄をつけた、紙や絹で覆いのある灯具。柄をつけ下座に台座をつけた行灯。

ぼんぼりとは、蝋燭立てに長柄をつけた、紙や絹で覆いのある灯具。柄をつけ下座に台座をつけた行灯。ぼんぼりは、江戸時代には主に「ぼんやりとしてはっきりしないさま」「物がうすく透いてぼんやり見えるさま」などの意味で使われていて、「ぼんぼりと灯りが見える灯具」という意味でついた名前かも知れません。

漢字では「雪洞」と書き、「せっとう」とも読みます。「雪洞(せっとう)」は、木や竹の枠に白紙を張り一部に小さな窓をあけて、「風炉(ふろ)」と呼ばれる茶の湯を沸かす道具を覆う蓋もさして、これを「ぼんぼり」とも呼びます。弘前では、毎年4月上旬からぼんぼりの設置が始まります。

夜間のぼんぼり

夜桜フォルクローレ

このビデオの2曲目に演奏されたコーヒールンバ(Coffee rumba)は、アルパ奏者のウーゴ・ブランコ(Hugo Blanco)の演奏で世界的にヒットした曲です。

原曲は、ブランコの叔父であるベネズエラの作曲家ホセ・マンソ・ペローニ(Jose Manzo Perroni)がコーヒーをモチーフに1958年に作詞・作曲したMoliendo Café(モリエンド・カフェ、意味は「コーヒーを挽きながら」)という楽曲です。

実際には曲のリズムはルンバではなく、オルキデア(Orquidea:ウーゴ・ブランコが生み出したリズム形式)です。日本では1961年~1962年に西田佐知子(作詞:中沢清二)とザ・ピーナッツ(作詞:あらかはひろし)らによりカバー版が競作されるが、西田佐知子の歌唱版がより知られています。

夜桜フォルクローレ独奏

上のビデオは、2005.5.4に青森県弘前市の弘前さくらまつり会場がある弘前公園で行われたLOS AWKISのフォルクローレ路上ライヴです。繁華街ではどこでも見かけるようなフォルクローレライヴですが、日本ではLOS AWKISとRUPAYと言う二つの団体が確認されています。

RUPAYは女性をステージの前に立たせているので、弘前で演奏したのはLOS AWKISではないか?と思われます。LOS AWKISは現在4人で活動していますが、2005.5.4演奏当時は5人で活動していました。都内にも出没します。

LOS AWKISのサイトはhttp://www.geocities.jp/los_awkis/los_awkis.htmlから御覧ください。

弘前 お化け屋敷

弘前公園の屋台

花見の時期が近づくと屋台が200店ほど出店します。出店は四の丸と市民広場、ピクニック広場にあります。今年は桜の早咲きで既に開花している桜もあるので、この一週間は準まつり体制で夜間のライトアップも行われています。

花見の時期が近づくと屋台が200店ほど出店します。出店は四の丸と市民広場、ピクニック広場にあります。今年は桜の早咲きで既に開花している桜もあるので、この一週間は準まつり体制で夜間のライトアップも行われています。弘前城四の丸では飲食店やおもちゃとお化け屋敷があり、市民広場は飲食店が、ピクニック広場には園芸店があるそうです。四の丸の飲食店より市民広場の飲食店の方が混雑していないので食べる時はそちらがいいかもしれません。

ご当地的な屋台としては、イチゴあめ、嶽きみ(トウモロコシ)の天ぷら、チリンチリンアイスがあるそうです。イチゴあめはリンゴあめのイチゴ版で、チリンチリンアイスはシャーベットに近い物らしく、ババヘラの青森版みたいな販売をしているようです。

弘前公園の外濠では毛ガニの出店が並びます。公園内でカニの販売は禁止されているので、公園の外で販売されています。昔は園内でも売っていましたが、食中毒がでてしまって公園内での販売が禁止になってしまったとか・・・

喫茶店コンクルシオ

ワールドオートバイサーカス

虹のマート

弘前駅前にある食品市場「虹のマート」の名前は実は愛称。正式名称は、弘前食料品市場です。

弘前駅前にある食品市場「虹のマート」の名前は実は愛称。正式名称は、弘前食料品市場です。明治27年に青森→弘前間が開通された奥羽本線ですが、弘前駅は中心地から遙かに離れた位置にあり、昭和30年代でもまだ田んぼの残る農地だったそうです。その頃、弘前で問屋業等を営んでいた経営者達が、この弘前駅前に食品市場を作ろう考えます。田んぼばかり広がるところで市場を開いても経営はうまくいかない、と多くの方々に心配されながら昭和31年10月に市場を開場します。しかしそんな心配は杞憂でした。 駅前という立地条件は、中心市街地に負けない好条件で、大いに賑わいます。

弘前は港を持たない内陸の街。新鮮な海産物があるこの市場に、これまで青森や近隣の鰺ヶ沢まで行っていたたくさんの人が集まってきました。その勢いのまま昭和47年には、その規模を3倍にする大店舗に生まれ変わります。

その後、隣接地に大規模なスーパーが建ち、経営が危ぶまれましたが、逆にそのスーパーの立地は駅前地区へ多くのお客様を呼び込み、虹のマートへもたくさんの人を誘引していきました。平成6年に区画整理によってもう一度大改修が行われ、今の虹のマートになります。

イカメンチ

店頭に大皿で「かすぺ(えい)のともあえ」、「ぜんまいのあえもの」「にんじんの子あえ」といった津軽の人ならうれしくなってしまうような家庭料理を並べる「総菜あいさか」さん。こちらの人気は、「手づくり イカメンチ」(100円)。

店頭に大皿で「かすぺ(えい)のともあえ」、「ぜんまいのあえもの」「にんじんの子あえ」といった津軽の人ならうれしくなってしまうような家庭料理を並べる「総菜あいさか」さん。こちらの人気は、「手づくり イカメンチ」(100円)。モリっとしたたまごのような図体のイカメンチ。表面はカリカリっとした香ばしさと食感ですが、の中味はふんわり。表面のカリカリにイカの食感と味がミックスされていて思わずカミカミしたくなります。玉ねぎとにんじんの甘さ、そしてたっぷりのイカゲソ。ほんのりと甘く、イカのうまさとが一緒になった絶品メンチです。

弘前中央食品市場

一戸時計店の左隣の弘前中央食品市場は昭和の雰囲気の市場です。中には小型のねぷたが飾られていました。市場の方の力作です。昭和47年にできたという市場には、八百屋、惣菜屋、食堂、鮮魚店など10軒ほどの店があり、昔から弘前市民の台所として親しまれてきました。

一戸時計店の左隣の弘前中央食品市場は昭和の雰囲気の市場です。中には小型のねぷたが飾られていました。市場の方の力作です。昭和47年にできたという市場には、八百屋、惣菜屋、食堂、鮮魚店など10軒ほどの店があり、昔から弘前市民の台所として親しまれてきました。最初に目に入るのは「イガメンチ」という、イカのゲソと野菜を小麦粉で混ぜて揚げたお惣菜。「イカ」がなまって「イガ」になったと言われています。海のない弘前では、かつてイカは貴重品でした。イガメンチは最後に余ったゲソも無駄にしないようにと考えだされた弘前の郷土料理です。

1個70円という安さも人気の秘密です。さらに市場では、その場で選んだ魚やお惣菜で、オリジナルの「丼ぶり」を作ってくれます。青森県産のホタテとマグロ、タコで作った三色丼を堪能できます。

弘前中央食品市場 山田商店

弘前中央食品市場 山田商店さんは、大学芋の店でありながら夏はかき氷を出してくれます。昔ながらの氷かき器で大きな氷をかいてくれます。お勧めは、ミルク氷250円です。みぞれ、いちご、メロン、ハワイアンブルーは200円で販売されています。

弘前中央食品市場 山田商店さんは、大学芋の店でありながら夏はかき氷を出してくれます。昔ながらの氷かき器で大きな氷をかいてくれます。お勧めは、ミルク氷250円です。みぞれ、いちご、メロン、ハワイアンブルーは200円で販売されています。山田商店、かき氷だけではありません。店先には惣菜が並んでいます。ひときわ目を引くのが弘前名物の「いがめんち」。いがめんちとは、戦前から津軽地方、特に内陸部である弘前で食べられてきた家庭料理であり津軽の母の味。いが(津軽弁でイカのこと)の身を刺身や酢寿司などに使い、残った足(ゲソ)を包丁でたたき、余りの野菜と一緒に小麦粉を混ぜて平たくし、油を多めに敷いた鉄板の上で焼いたものとのこと。見た目はよくないけど、昔のこどものおやつのような感じで美味しいです。

弘前の和菓子屋

弘前と餅屋をご紹介する前に弘前の和菓子屋の特性を紹介します。弘前の街並みを歩くと目につくのは「餅屋」。観光地など歩いていると「団子屋」などはあるのですが、弘前にはなぜか餅屋がたくさんあります。これは津軽の土地が理由です。

弘前と餅屋をご紹介する前に弘前の和菓子屋の特性を紹介します。弘前の街並みを歩くと目につくのは「餅屋」。観光地など歩いていると「団子屋」などはあるのですが、弘前にはなぜか餅屋がたくさんあります。これは津軽の土地が理由です。津軽は、自然が豊かで四季折々がはっきりしており、朝晩の寒暖の差が激しいため米作りに適しています。そのため昔から米作りが盛んだったこの土地では、必然的にお米を使ったお菓子が売られていたそうで、弘前には、その名残が根強く残っています。

今に残る老舗の和菓子屋の多くの源流は餅屋だといいます。皆さんも弘前に降り立ったら他とは違う餅という看板を見つけてください。

実は幼少期に弘前市本町にある建て替え前の旭松堂の裏に住んでいました。そこから養生幼稚園に通って朝陽小学校に上がる前に相良町に住み、本町129に小学校~高校まで住んでいました。近場ではありましたが、家の都合で結構引っ越しが多かったです。

川越黄金焼店

黄金焼(こがねやき)は、普通の今川焼きと違い、牛乳・卵は使用していません。大きさは直径約5cmほどで、中身は白餡の黄金焼のみ。弘前市の地元住民なら、一度は食べたことがあると言われるほど浸透している和菓子です。どの店舗でも店頭で焼いて販売しています。

黄金焼(こがねやき)は、普通の今川焼きと違い、牛乳・卵は使用していません。大きさは直径約5cmほどで、中身は白餡の黄金焼のみ。弘前市の地元住民なら、一度は食べたことがあると言われるほど浸透している和菓子です。どの店舗でも店頭で焼いて販売しています。

弘前市内3カ所にある川越黄金焼店(土手町)・山中黄金焼店(松ヶ枝)・東長町店が作っており、値段は1個50円(税込み)。ちなみに川越黄金焼店は明治十八年(1885年)創業の老舗。

この店が弘前市民にとっては一番ポピュラーな場所にあり、まだ車が発達していなかった頃から弘前市旧市街在住の方々が歩いて買いに行ってました。車社会となり、店に車を横付けして買う客も多いです。あまり長時間停められないので、店が混んでいる時に買うと違反切符を切られてしまいます。また、店内で黄金焼を一個から食べることが出来ます。店内で食べると、黄金焼が乗った白い皿とお茶が出ます。新聞も東奥日報・陸奥新報・日刊スポーツなどが置いてあって食べながら見られます。店内の冷蔵庫には牛乳・コーヒー缶・サイダーなどがあり、注文すると実費で飲むことが出来ます。

◆川越黄金焼店(こがね焼)

青森県弘前市大字土手町21-3

電話 0172-32-6547

9:00~20:00 不定休

通称一番町にある黄金焼店。黄金焼の値段は、一枚のハガキと一緒です。

はがきが正式に郵便制度の中で発行を認められたのは、1873(明治6)年11月19日の大政官布告第389号で「郵便ハガキ紙并封嚢発行規則」が公布されて、同年12月1日、初めて「郵便はがき」が発行されました。当時ハガキの値段は、半銭及び一銭でした。今までのハガキの値段の変遷についてまとめると、以下のようになります。 ■明治16年1月1日から 1銭

■明治16年1月1日から 1銭

■明治32年4月1日から 1銭5厘

■大正12年4月1日から 2銭

■昭和19年4月1日から 3銭

■昭和20年4月1日から 5銭

■昭和21年7月25日から 15銭

■昭和22年4月1日から 50銭

■昭和23年7月10日から 2円

■昭和26年11月1日から 5円

■昭和41年7月1日から 7円

■昭和47年2月1日から 10円

■昭和51年1月25日から 20円

■昭和56年1月20日から 30円

■昭和56年4月1日から 40円

■平成元年4月1日から 41円

■平成6年1月24日から 50円

…現在に至る。でも平成元年から黄金焼きは50yenになりました。多少ボッタクリの感がありましたが、今でも20年間値段を変えていません。40yenの頃に一番多く食べたのですが、その頃は3つ買って120yenでした。いま店内で食べるとすると、2つしか買わないで100yenに抑えてしまいます(>_<)

三笠屋餅店

子供の頃から大好物の「あさか餅」。「あさか餅」は大福餅の表面に「あさか種」と言われているナッツのような香ばしい粒々をトッピングした津軽地方特有の餅です。この粒々の正体は、「道明寺粉(米を蒸らし→乾燥→粉砕)」を焙煎したものです。

子供の頃から大好物の「あさか餅」。「あさか餅」は大福餅の表面に「あさか種」と言われているナッツのような香ばしい粒々をトッピングした津軽地方特有の餅です。この粒々の正体は、「道明寺粉(米を蒸らし→乾燥→粉砕)」を焙煎したものです。昔から米どころだった津軽では、米は主食以外に惣菜やお餅などのお菓子に加工され、食べられてきました。米で餅を作るだけでは満足できず、トッピングにまで米を使うという何とも津軽の凄い餅。

「あさか餅」の誕生については諸説ありますが、トッピングの「あさか種」の香ばしさと、あんこの甘み、餅のふっくらした食感が絶妙なバランスで口の中に広がるオンリーワンの逸品は、津軽地方の稲作文化の中で生まれたまさにソウルフードです。

佐藤もち店

戸田うちわ餅店

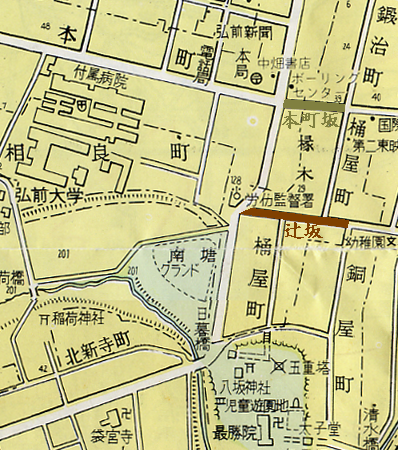

弘前の五重塔は、津軽藩創始時期の激しい戦で出た多数の敵味方の戦死者を供養するため、寛文七年(1667)年に竣工した町中を見渡せる高台にあります。この五重塔の階段を降りると銅屋町。ここに戸田うちわ餅店があります。

弘前の五重塔は、津軽藩創始時期の激しい戦で出た多数の敵味方の戦死者を供養するため、寛文七年(1667)年に竣工した町中を見渡せる高台にあります。この五重塔の階段を降りると銅屋町。ここに戸田うちわ餅店があります。うちわ餅。その形がうちわのように広がっている様から名前が付けられました。戸田さんの創業は明治との事。もともと麺やお餅を作っていましたが、分家し、現在のうちわ餅店になっています。

うちわ餅(1本120円)は、もちを薄く伸ばし、うちわ状に切り、そして串を打ち、特製のごまダレをたっぷりとかけたものです。黒蜜にたっぷりのごま。そしてしっかりしたお餅。弘前の情緒を感じさせる一品です。

餅そのものに一切の添加物を入れない昔ながらのうちわ餅と串餅は、その日のうちに食べないと固くなります。それが反面、まじめに作っている証拠でもあります。船形に織り上げた紙の器からうちわ餅を取り出し、ごまだれをしごくようにたっぷり付けて、口いっぱいにほおばります。